Zuletzt aktualisiert am 28. August 2025 um 21:58

Es waren nicht mehr als fünf Tage in Tel Aviv. Doch für mich war dieses erste Mal Israel eine Erfahrung, die meinen Blick auf die kulturellen Vernetzungen meines Lebens für immer verändert hat.

Israel fängt in München an

Was einem keiner sagt: dass Israel am Münchner Flughafen anfängt. Mein El-Al-Flug wird im Abflugbereich F im Terminal 1 abgefertigt. Ich bin in München schon den verschiedensten Hinweisbuchstaben gefolgt, wenn ich verreisen wollte. Aber F ist anders. Um zu F zu kommen, muss ich zunächst das Terminalgebäude verlassen. Dann trete ich durch eine Drehtür in einen separaten Gebäudebereich. Diese Drehtür ist von einem bewaffneten Polizisten bewacht. In der Mitte der sehr überschaubaren Abflughalle steht ein weiterer bewaffneter Polizist, und von einer Galerie, die oberhalb unserer Köpfe um den Raum läuft, beobachten insgesamt drei Personen von allen Seiten das Treiben in der Halle. Auch sie tragen Waffen.

Ich werde, ebenso wie jeder andere Fluggast – Familien ruft man gemeinsam auf -, zu einem Security-Talk an einen kleinen Desk gebeten. Eine junge El-Al-Mitarbeiterin stellt mir auf Englisch Fragen: Warum ich nach Israel will, was ich dort vorhabe, wo ich unterkomme, wie lange ich unterwegs bin. Und ob ich ganz allein reise. Nein, sage ich, ich treffe in Tel Aviv eine Freundin, die von Brüssel anreist. Wie diese Freundin denn heiße, werde ich gefragt. Ihr Name geht durch, notiert wird er nicht.

Ich war ein wenig verwundert, als ich las, dass man für Israel-Flüge drei Stunden vor Abflug am Check-in sein sollte. Nun bin ich es nicht mehr. Der Münchner Terminalteil F gilt als Spezialterminal für sicherheitsgefährdete Flüge, doch de facto dient er so gut wie ausschließlich den Verbindungen nach Israel.

Heimat und Schutzraum – wenn auch nicht für alle

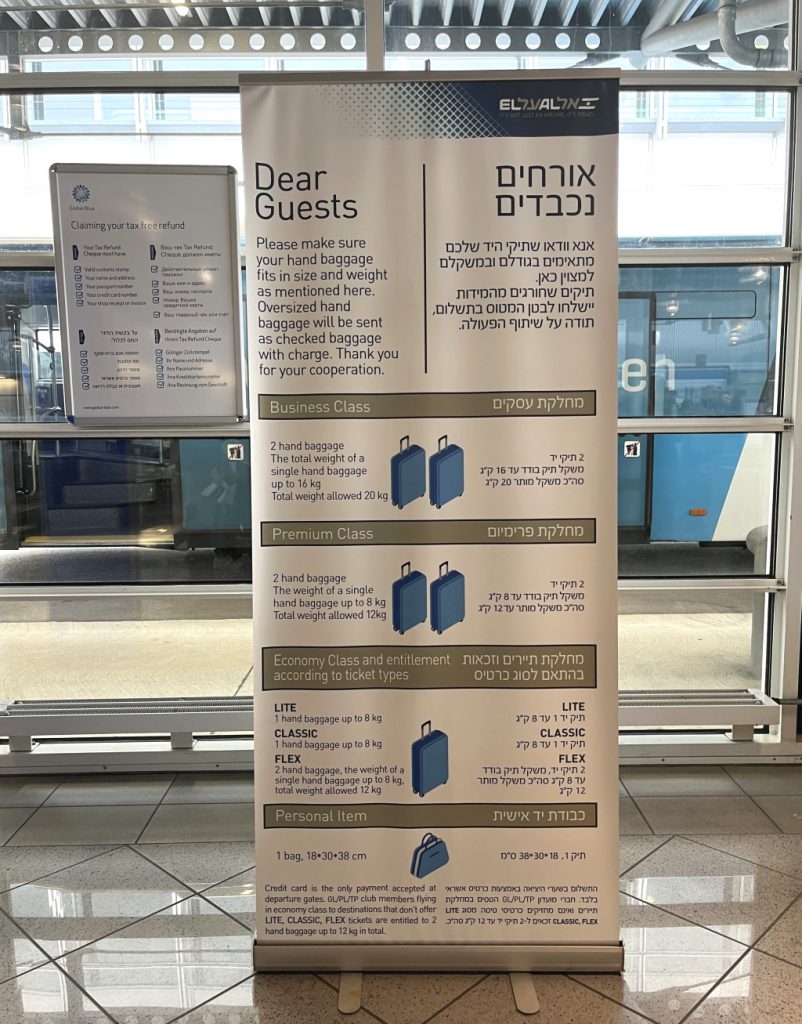

Das abgeschlossene Gate, an dem wir uns nach dem – aufwendigen – Security-Check zum Warten niederlassen, ist denn auch ein veritabler Vorposten Israels. Die Infotafeln zum Handgepäck sind in Englisch und Hebräisch gehalten. Die kleine Café-Bar wirbt mit koscherer Pizza. Bestellt wird in der Regel auf Hebräisch; Englisch und Deutsch gehen auch. Die Stimmung scheint mir auf besondere Weise relaxt. Viele Fluggäste sind älter als ich, fast alle sind Israelis. Sie kommunizieren mühelos miteinander, als wären sie sämtlich alte Bekannte. Haben eine selbstbewusste Grundausstrahlung. Tragen lässigere Kleidung als Senioren in Deutschland. Und mich trifft der erste dieser kleinen mentalen Stromschläge, von denen mich in Israel einige erwischen. Diese Leute hier fliegen in ihre Heimat. Und zwar in eine Heimat, die gleichzeitig bewusst geschaffener Schutzraum ist. Hätten sie diese Heimat nicht, würden sie verstreut in den verschiedensten Teilen der Welt leben und wären fast überall von Antisemitismus bedroht. Das ist unfassbar. Natürlich weiß ich, dass die israelische Siedlungspolitik von einer kaum zu entschuldigenden Aggressivität ist und dass sich dieses Land wahrlich nicht für alle seine Bewohner wie ein Schutzraum anfühlt. Aber für diejenigen, für die es Zuflucht darstellt, muss die Bedeutung unendlich sein. Und mit Sicherheitsrisiken können sie umgehen: Um den – wiederum bewaffneten – Polizisten, der den Bus zum Flieger vor unserem Einstieg durchsucht, jeden Mülleimer öffnet und unter die Bänke schaut, schert sich außer mir niemand.

Milch, Honig, Strand

Meine Freundin Vera fliegt ohne außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen von Brüssel nach Tel Aviv. Es ist ein kurzer Moment für unsere persönliche Ewigkeit, als wir uns ausgerechnet hier, an diesem Ort, zwischen zwei Gepäckbändern wiedersehen. Die Idee, nach Tel Aviv zu fliegen, stammte von Vera. Irgendwann während der Corona-Zeit träumten wir von Unternehmungen für die Zukunft, und als sie sagte, sie wollte schon immer mal nach Tel Aviv, sagte ich: Ich komme mit. Ich hatte nie ernsthaft über eine Israelreise nachgedacht, aber als der Gedanke im Raum stand, wurde vermutlich irgendeine gut verstaute Sehnsucht am Rande meines Bewusstseins aufgeweckt. Eine Sehnsucht, die etwas mit den Ölbergen aus der Bibel zu tun hat. Mit diesen mediterranen Landschaften, die mir – in Norddeutschland katholisch aufgewachsen – immer wie ein leuchtender Kontrast zu allen erstickenden Konventionen vorkamen, die die Menschheit aus den biblischen Geschichten abgeleitet hat.

Vera ist ein wenig in Sorge, ob ich auf unserer Reise möglicherweise irgendeinem religiösen Wahn anheimfallen könnte, aber die Ölberge waren nur so eine Grundassoziation, ich möchte nicht pilgern. Ich möchte die Bauhaus-Bauten von Tel Aviv sehen und die weltweit gerühmte Küche der Stadt pobieren. Vor allem Hummus, wie jede Touristin.

Und den essen wir auch am ersten Abend unserer fünf Tage in Tel Aviv. Meine Freundin hat ein Zimmer im Hotel BY14 gebucht: im Süden der Innenstadt, nicht weit von einem der vielen Strände. An dem stehen wir schließlich, eingeflogen aus einem matschigen nordeuropäischen Oktober, Auge in Auge mit einem dramatischen Sonnenuntergang, umweht von lauer Luft. Ja, denke ich, dies hier ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. In dem die Natur üppig und großzügig ist. Wie wohltuend dieser weiche Oktoberabend am Strand ist. Wie viel wohltuender dieses Land für diejenigen sein muss, die hier Zuflucht suchen und die quasi nebenher von Sonne, Granatäpfeln, Olivenbäumen empfangen werden.

Wir essen Hummus in einem rot erleuchteten Strandcafé, sicher Touristenhighlight, nicht besonders voll an diesem freitäglichen Shabbat-Vorabend. Der Hummus ist fantastisch. Wir lernen die typische Alltagskluft der jungen Tel Aviverin kennen: Sport-BH und hautenge Trainingsshorts. Mehr ist hier nicht nötig. Unsere Bedienung im Studierendenalter freut sich, das ich aus Deutschland komme: Dort nämlich halten sich momentan ihre Mutter und ihr Bruder auf. Geflohen aus der Ukraine.

Kulinarisches Crossover beim Frühstück am Shabbat

Zum ersten Mal wachen wir in Tel Aviv an einem Samstag auf. Shabbat. Da am Shabbat nicht gearbeitet wird, sind die Straßen still, und die Infrastruktur liegt darnieder. Am Tag zuvor mussten wir schon ein Taxi vom Flughafen in die Stadt nehmen, da Busse und Bahnen bereits am Freitagnachmittag nicht mehr fahren. Es kostete ein Vermögen. Der Taxifahrer allerdings bestätigte uns, was schon im Reiseführer stand: Tel Aviv ist eine sehr säkulare Stadt, und es leben ja keineswegs ausschließlich Juden hier, weshalb wir am Shabbat nicht verhungern werden.

Wir machen uns auf den Weg. Frühstück gibt es in einem Börek-Paradies an einer großen Straße mit mehreren trotz Shabbat geöffneten Cafés. Herrlichkeiten aus gefülltem Teig, levantinisch, georgisch, türkisch, balkanisch – oder auch: israelisch. Das Crossover aus unterschiedlichen Küchentraditionen gehört zu den kulinarischen Reizen dieses Landes.

Zu Fuß gehen wir weiter durch Straßen, in denen sich überall üppiges Grün Platz verschafft. Auf unserer Augenhöhe bricht die Vegetation aus den Eingangsbereichen von Wohnhäusern heraus, die manchmal verfallen sind und manchmal schnieke, jedoch überwiegend offen und luftig: Wohnliche Kollektivräume zwischen Draußen und Drinnen, durchwirkt von Schatten und Luftzügen, oberhalb derer sich die Wohnetagen der Gebäude auf die klassischen Pfeilerkonstruktionen der architektonischen Moderne stützen – auf die von Le Corbusier propagierten Pilotis. Unversehens und im Vorbeigehen gewinnen wir erste Eindrücke von Tel Avivs Bauhaus-Architektur, noch bevor wir an unserem Ziel angelangt sind. Dieses Ziel ist das Liebling Haus.

Architekturwunder Weiße Stadt

Das Max-Liebling-Haus ist eines der rund 4000 Gebäude der Weißen Stadt Tel Aviv, eines einzigartigen urbanistischen Projekts. Dass Tel Aviv eine eher junge Stadt ist, war mir auch vor unserer Reise bewusst, nicht jedoch, wie jung sie ist. Bis heute erschrecke ich über das Ausmaß meiner sich erst langsam abbauenden israelbezogenen Ignoranz, die unter anderem die Tatsache umfasste, dass Tel Aviv erst 1909 gegründet wurde. Das entscheidende Größenwachstum der Stadt fand zu einem Zeitpunkt statt, zu dem sich weltweit der Internationale Stil verbreitete. Der Internationale Stil war weniger ein Baustil im engeren Sinne als vielmehr ein Oberbegriff für alles, was man als architektonische Moderne bezeichnen möchte, inspiriert von Funktionalismus, Bauhaus, Le Corbusier.

Das eigentliche Wunder besteht darin, dass Tel Aviv sich in den 1930er-Jahren konsequent zu dieser neuen Architektursprache bekannte, die den Kritikern in anderen Teilen der Welt oftmals viel zu radikal war. Und nicht nur das: Die neue israelische Großstadt vermied so ziemlich alles, was man heute als die Schwachpunkte der modernistischen Architekturvisionen etwa eines Le Corbusier betrachtet. Gigantische Wohnmaschinen sah der Masterplan, den der schottische Stadtplaner Patrick Geddes 1925 im Auftrag der britischen Mandatsmacht für Tel Aviv entwickelte, nicht vor. Stattdessen beinhaltete er sinnvoll untereinander vernetzte Straßen mit freistehenden Wohnbauten von vier bis fünf Stockwerken, zwischen denen Platz für kühlende Vegetation und das Hindurchstreifen der Meeresbrise war. Breite Balkone sorgten in den oberen Etagen für Schatten vor der mediterranen Sonne und boten der Welt gleichzeitig die symbolische Offenheit dar, für die die glasdurchsetzten Fassaden der architektonischen Moderne sorgten.

UNESCO-Welterbe White City

Der Zahn der Zeit hat viele von Tel Avivs modernen Architekturschätzen stark angenagt. 2003 jedoch wurde dem Verfall durch die Ernennung der Weißen Stadt zum UNESCO-Welterbe Einhalt geboten. Seither gibt es groß angelegte Denkmalschutzkonzepte, die über die nächsten Jahrzehnte zum Erhalt des wahrlich einzigartigen Stadtbilds beitragen sollen. Dem Liebling Haus kommt dabei eine besondere Rolle zu: Der strenge Bau, den der Architekt Dov Karmi 1936 entwarf, wurde zum White City Center umfunktioniert, einem Informationszentrum für die Architekturgeschichte Tel Avivs. Ausstellungen geben Auskunft über die Entwicklungen, die das Stadtbild geprägt haben, und widmen sich dem kreativen Umgang mit dem modernistischen Erbe.

Bauhaus unter Palmen

Für uns ist das Allerschönste am Max-Liebling-Haus die Möglichkeit, herumzustreifen in einem der Gebäude, die man pauschal und international als Tel Aviv Bauhaus bezeichnet. Wir gehen durch die Eingangspergola, steigen im eleganten Treppenhaus nach unten und nach oben, blicken von Balkonen und aus Fensterbändern auf eine Vegetation, die man in der Umgebung deutscher Bauhausbauten vergeblich sucht. Am grandiosesten zeigt sie sich dem Blick von der Dachterrasse: Palmen, Bougainvilleen, südliche Üppigkeit. Ein prächtiges Umfeld für baulichen Minimalismus. Auf der kleinen Café-Terrasse des Liebling Hauses verschmelzen Drinnen und Draußen; ob wir noch im Haus oder schon unter Blättern sitzen, macht keinen großen Unterschied. Überhaupt lebt man in dieser Stadt viel mehr außerhalb der eigenen vier Wände, als man das bei uns tut.

Ein städtebauliches Utopia?

Was natürlich kein Wunder ist. In mediterranen Ländern hält man sich öfter draußen auf als in Nordeuropa, schließlich ist es wärmer. Aber in Tel Aviv, so scheint mir, wird der öffentliche Raum viel mehr als Wohnraum verstanden als an irgendeinem anderen Ort, an dem ich je war. Nach dem Besuch des am Shabbat bis 14.00 Uhr geöffneten Max-Liebling-Hauses flanieren wir weiter, und überall, wirklich überall, bietet diese Stadt Plätze zum Sitzen. Ensembles von Bänken, die einander gesellig gegenüberstehen. Picknicktische. Holzbänke, denen wir im Stillen einen persönlichen Designpreis verleihen, weil die Sitzplätze unterteilt werden durch erhöhte Flächen für Kaffeebecher, Snacks, Zeitungen. Im Laufe der Tage kommen wir durch Gegenden, in denen einfach ein paar Plastikstühle am Straßenrand stehen. Und weil das alles nicht reicht, breiten die Tel Aviver Decken auf den Grünflächen in der Mitte ihrer Boulevards aus. Wir machen Halt in einer Sushibar, deren Personal die Leute auf diesen Picknickdecken ebenso bedient wie regulär auf der Terrasse sitzende Gäste. Das kollektive Leben hier mutet unglaublich selbstverständlich und unglaublich unkompliziert an.

Könnte es sein, dass Tel Aviv ein städtebauliches Utopia darstellt? In meinem Kopf mischen sich Halbwissen und erste Eindrücke. Diese Stadt gehört ihren Bewohnern, ist einer der Gedanken, die mir an jeder Straßenecke kommen. Ein anderer: Tel Aviv wurde ganz offenbar für Menschen gebaut, nicht für große wirtschaftliche Ziele. Gab es für Tel Aviv so etwas wie eine städtebauliche Gnade der späten Geburt? Immerhin entstand die größte Stadt Israels, als man andernorts bereits erste Erfahrungen mit den Vor- und Nachteilen modernen Bauens gemacht hatte. Wohnraum für die vielen Menschen, die hier ankamen, war wichtiger als die Etablierung großer Industriekomplexe, die die europäischen und amerikanischen Städte stark geprägt haben. Das erklärte Ziel der Vertreter des Internationalen Stils, zusammen mit innovativen Gebäuden auch eine neue Form des kollektiven Miteinanders zu finden, scheint in dieser Stadt, in der eine eine komplett neue Gesellschaft entstand, ein wenig Realität geworden zu sein. Als lebenslange Liebhaberin der architektonischen Moderne habe ich den Eindruck: Wer nicht in Tel Aviv war, hat nicht gesehen, was aus diesen baulichen Ideen im Idealfall werden kann.

Bittere Verbindungen

Doch wenn die späte Geburt Tel Avivs unter urbanistischen Gesichtspunkten gnädig war, dann war diese Gnade doch so bitter, dass einem das Herz stehenbleiben möchte. Immehin verdankte sich das Wachstum dieser Stadt zu nicht unerheblichen Teilen der Grausamkeit meines eigenen Landes. Ohne die vielen Juden, die während der Nazi-Diktatur nach Israel teils auswanderten, teils flohen, wäre Tel Aviv nicht das, was es ist.

Diese Erkenntnis, die mich unter einem leuchtend blauen Oktoberhimmel zwischen herrlicher Bausubstanz, coolen Cafés und lässigen Menschen überfällt, die in Shorts und Workout-Ensembles verwirrend elegant sind – diese Erkenntnis verursacht mir auch Monate nach meiner Reise noch Schwindel.

Wie mag es sich angefühlt haben für einen fränkischen, schwäbischen, Berliner jüdischen Familienvater der 1930-er Jahre, plötzlich im Orient zu leben? Was hat es für seine Frau bedeutet, an Orten wie dem nahe bei unserem Hotel gelegenen Carmel-Markt einzukaufen, die Granatäpfel, Datteln und Zitrusfrüchte anboten anstelle von Kohl und Kartoffeln? Und die Nachbarn, die waren auf einmal keine anderen Franken mehr, sondern sie kamen von überallher, sprachen die unterschiedlichsten Sprachen. Obwohl sie ebenfalls Juden waren, praktizierten sie ihre Religion oftmals völlig anders als man selbst. Und dann diese Gebäude: Vielleicht hatte man sich heimisch gefühlt unter Holzbalken oder Stuck und fand wenig Gefallen an der strengen Eleganz geschwungener Bauhaus-Balkone.

Herrliches Land, traumatische Geschichten

Nie, wirklich nie zuvor habe ich mir über solche Dinge Gedanken gemacht. Mir war bewusst, dass die Traumata des Holocausts in der israelischen Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielen. Doch das ist eine sehr abstrakte Tatsache. Am Strand entlangzuspazieren und zu begreifen, dass die Einwanderer dieses Landes häufig genauso regenwettererprobte Deutsche waren wie ich, ist etwas anderes. Es ist eine schöne Vorstellung, dass sie die warme Abendbrise am Meer ebenso wohltuend umfangen haben mag wie mich. Überzeugte Zionisten wussten sich im gelobten Land angekommen, aber Juden, die es aufgrund von Zeitläuften nach Israel verschlug, die eigentlich ihre Heimat nicht verlassen wollten – die fanden sich doch immerhin in einem herrlichen Land wieder. Ein nur sehr kurz tröstender Gedanke, dessen ignorante Naivität mir schlagartig klar wird. Wer hier während der Nazizeit aus Deutschland ankam, der nahm diese üppige mediterrane Welt in der Mehrzahl der Fälle mit einem Kopf wahr, der für ein Leben gezeichnet war durch die Erfahrung von Grauen, Verlusten, Todesängsten. Wir Deutsche, wir haben mitgebaut an dieser Stadt, haben ihr ein paar unserer bauhäuslerischen Architekturideale eingeschrieben und ungezählte Facetten generationenüberschreitender Traumata.

Es ist im Grunde eine ungeheuerliche Verbindung, die zwischen meiner Geschichte und der dieser Stadt besteht. Eine Verbindung, die sich kaum denken lässt, weil sie kaum Denkbares umfasst. Sie wird mich nicht mehr loslassen. Meine innere geopolitische Karte begann sich mit dem ersten unserer fünf Tage in Tel Aviv umzubauen. Die Vernetzungen innerhalb des Global Village erschienen mir mit jeder Stunde dichter.

Fünf Tage in Tel Aviv – und der Wunsch, wiederzukommen

Seit ich dort war, lese viel über Israel, dieses kleine Land, in der sich so viele Fäden der Weltgeschichte verknoten. Die Dinge sind komplex. Die Palästinenserfrage ist von solch verwirrender Vielschichtigkeit, dass sich nicht nur jedes simple Urteil verbietet, sondern auch das Verstehen schnell an seine Grenzen kommt. Dann ist da der Gegensatz zwischen dem so säkularen Tel Aviv und der wachsenden ultraorthodoxen Community. Wenn man außerdem noch die unzähligen Kulturen, Traditionen, Geschichten einkalkuliert, die in dieser Gesellschaft miteinander verwoben sind oder auch nur nebeneinanderexisiteren: Dann wird das Knäuel unentwirrbar, und die Fäden, die in unsere eigene Lebenswelt hineinreichen, lassen sich kaum zählen.

Ich persönlich möchte wiederkommen. Tatsächlich bin ich nach meinen fünf Tagen in Tel Aviv überzeugter denn je, dass wir nicht aufs Reisen verzichten sollten. Ohne Frage: Wir müssen Möglichkeiten finden, es ökologisch verantwortungsvoller zu gestalten. Doch einer klimabedingten Pauschalverurteilung des Reisens mag ich mich nicht anschließen. In unserem mentalen Planquadrat zu bleiben, nur bis zum Tellerrand vorzudringen, uns in vertrauten, vielleicht komfortablen Zonen einzurichten: Das ist auch keine Idealform von Nachhaltigkeit.

0 Comments